»Manhattan Project« heißt die neue Produktion am Wolfgang Borchert Theater in Münster. Sie könnte aktueller nicht sein. Sie trifft den Nerv unserer Zeit. Gerade erst hatte das Stück seine gefeierte Premiere. Inszeniert wurde es von Gastregisseur Björn Gabriel, der ansonsten als Schauspieler das Theater »Studio Trafique« in Köln leitet und für seine experimentelle und innovative Arbeitsweise bekannt ist.

Das Stück des italienischen Dramatikers Stefano Massini über die Entwicklung und den Bau der ersten Atombombe Anfang der 1940er-Jahre in den USA sticht mitten hinein in die Auseinandersetzung über eine massive Militarisierung in Europa und gerade auch bei uns in Deutschland. Mehrere hundert Milliarden Euro sollen dafür in aller Kürze freigemacht werden.

»Manhattan Project« bringt den damaligen Wettlauf mit der Zeit auf die Bühne und wirft zugleich eine der schwierigsten ethischen Fragen der Neuzeit auf: Wie weit darf Wissenschaft gehen, wenn es um Macht und Fortschritt geht? Und bezogen auf die aktuelle politische Situation: Sollten wir uns in Europa ebenfalls mit Atomwaffen bewaffnen, um uns in einem scheinbaren Gleichgewicht des Schreckens wieder sicher fühlen zu können?

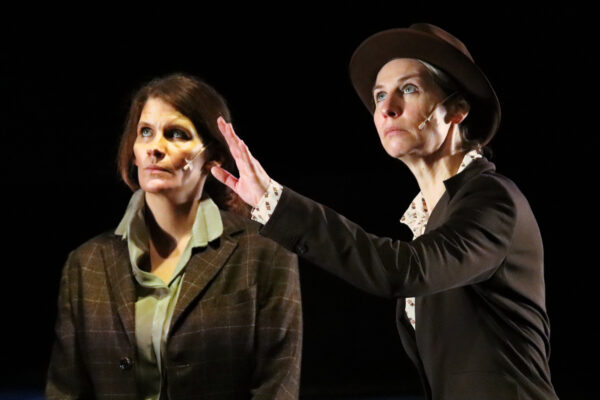

»Manhattan Project« erzählt seine Geschichte in zwei Schritten. Im ersten Teil (bis zur Pause) stehen die Wissenschaftler des Projekts im Mittelpunkt, im zweiten Teil Robert Oppenheimer (großartig verkörpert von

Florian Bender), der bei dem gigantischen Forschungs- und Entwicklungsprojekt die Fäden in der Hand hielt und letztlich entscheiden sollte, ob die Bombe gebaut werden sollte oder nicht.

Vier jüdische Wissenschaftler – der Mathematiker Paul Erdős, der Physiker und Molekularbiologe Leó Szilárd, der Atomphysiker Edward Teller und der Physiker Eugene Jenő Wigner – sind vor den Faschisten aus Budapest nach Amerika geflohen. Sie treffen in New York an der Columbia University aufeinander und werden engagiert, um die Möglichkeiten zu erforschen, eine neuartige Waffe nach den neuesten Erkenntnissen der Atomphysik zu konstruieren. Ihre Zauberworte sind: Atomspaltung und Kettenreaktion. Eine ungeheure Energie kann dadurch freigesetzt werden. Doch niemand kann ermessen, wie sie letztlich wirkt.

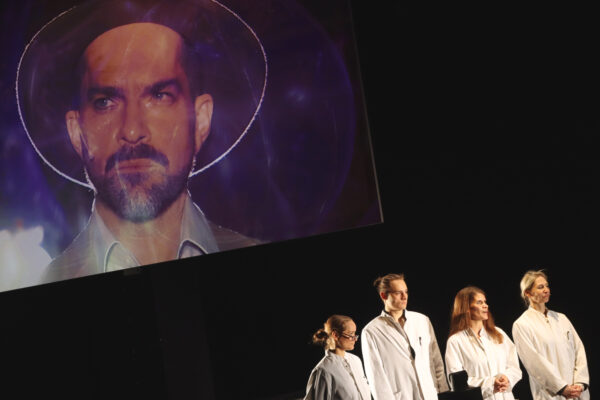

Die vier Physiker und einige weitere Wissenschaftlerkollegen werden überzeugend und hinreißend von den ständigen Ensemble-Mitgliedern des Theaters gespielt:

Katharina Hannappel,

Niclas Kunder,

Ivana Langmajer und Tara Oestreich. Sie schlüpfen einmal mehr in verschiedene Rollen und brillieren mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten. Bravo! Das ist wieder große Klasse!

Die verkörperten Wissenschaftler stehen stellvertretend für ein ganzes Heer von Hunderten Physikern, Chemikern und Ingenieuren – insgesamt rund 130.000 Menschen – die in das Projekt involviert waren. Es wurde ab 1942 im Geheimen an den Standorten Los Alamos, Oak Ridge, Hanford, Chicago und Dayton betrieben.

Ziel war es, den Zweiten Weltkrieg und die Herrschaft Hitlers mit einer bis dahin unbekannten Superwaffe zu beenden, während parallel auch in Deutschland fieberhaft an einer Nuklearwaffe geforscht wurde. Spätestens mit den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki weiß jeder, welche Gefahren dem Erdball mit dem entfesselten Höllenfeuer und dem anschließenden nuklearen Fallout drohen. Keine Frage: Der Einsatz atomarer Vernichtungswaffen, die sich heute in den Arsenalen befinden, könnte das Ende der Menschheit bedeuten.

In »Manhattan Project« fällt ein Stichwort, das nahtlos an unsere aktuelle gesellschafts-politische Herausforderung anknüpft. Mit dem verbrecherischen Überfall Russlands auf die Ukraine ist bei uns eine »Zeitenwende« ausgerufen worden, die in besonderer Weise militärische Anstrengungen begründen und legitimieren soll. In Europa wird neuerdings auch wieder über atomare Aufrüstung diskutiert. Denn der neue Machthaber im Weißen Haus hat gerade erst in seiner unberechenbaren Manier die Weltordnung aus den Fugen gehoben und droht, die NATO zu verlassen, sodass die Europäer sogar nach Mitteln und Möglichkeiten für einen atomaren Schutzschild suchen.

Welcher Aufwand dafür betrieben werden müsste und welche Konsequenzen das hat und haben könnte, treibt nicht nur Regierungen und Politiker um, sondern vor allem die Bevölkerung in Europa um. In den Skrupeln und den moralischen Zweifeln eines Robert Oppenheimer, der zentralen Figur von »Manhattan Project«, spiegeln sich auch unsere eigenen aktuellen Ängste und Zweifel wider.

Nach dem großen internationalen Erfolg der »Lehman-Trilogie« (2016/17 am WBT) hat Stefano Massini erneut ein großes Theaterfresko geschrieben, ebenso komplex wie vielschichtig. Die Welturaufführung fand im November 2024 am Burgtheater Wien statt. Am Borchert Theater in Münster gibt es die deutsche Erstaufführung des Massini-Opus zu sehen.

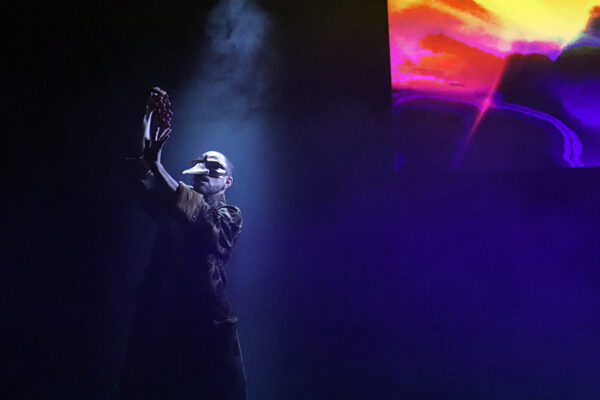

Björn Gabriel ist zusammen mit dem Videokünstler Jan van Putten in Münster angetreten, um die Experimentierfreude des Borchert Theaters weiterzuentwickeln und durch filmische sowie digitale Mittel zu bereichern. »Die Verbindung von Theater und Video ist für uns keine technische Spielerei«, erklärt Björn Gabriel in einem Interview, »sondern eine organische Methode, die sich aus dem Stoff heraus entwickelt. Bei ‚Manhattan Project‘ war es ein stetiges Ausprobieren, eine kreative Fusion von Bild, Ton und Szene.«

In der Inszenierung von „Manhattan Project“ kommen große Videobildschirme zum Einsatz, auf denen mit dokumentarischen Videoschnipseln die damalige Zeit »eingespielt« wird, vor allem aber die Gesichter der Schauspieler. Das erfordert von den Akteuren eine neuartige Präsenz, die an die von Filmschauspielern erinnert, sowie eine höchst konzentrierte Arbeitsweise, denn sie spielen gewissermaßen über Bande. Bei ihren Auftritten müssen sie mehrere Kameras im Blick haben, die ihre Spielweise wie unter der Lupe beobachten und jede ihrer Regungen auf die Bildschirme übertragen. Besonders eindringlich sind in »Manhattan Project« zudem die Soundcollagen und die Musik, die eine beinahe hypnotische Wirkung entfalten. Björn Gabriel verbindet mit diesem innovativen Medienmix auch die Hoffnung, ganz neue Zuschauergruppen zu erreichen.

Die Inszenierung von Gastregisseur Björn Gabriel in enger Zusammenarbeit mit Jan van Putten bringt in beispielloser Weise Form und Inhalt zusammen und überaus wirkmächtig auf die Bühne. Ein Erlebnis!

[Westfalium]